Contribution à l’étude des moulins du Cantal (page en construction)

I - Ce qui est disponible sur le WEB

II. Etude locale. Les moulins du Nord Cantal

III. Moulins fonctionnels...

IV. Moulins non fonctionnels...

V. Les moulins à visiter

VI. Hommage aux rénovateurs

I - Ce qui est disponible sur le WEB

Moulins de France et d'Auvergne.

La FFAM est devenue la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins. Cette fédération, fondée en 1977, a pour objet la connaissance, la sauvegarde, la restauration, la défense, la promotion et l'animation des moulins de France ainsi que la protection de leur environnement naturel, notamment la défense des cours d'eau et le respect du voisinage des moulins à vent. Elle regroupe des associations régionales ou locales ayant le même objet, des propriétaires de moulins et toute personne s'intéressant aux moulins.

La FFAM, anciennement Fédération Française des Amis des Moulins, réunie en assemblée générale extraordinaire le 29 avril 2007, est devenue la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins. Rappelons que la FFAM organise chaque année, le 3eme dimanche de juin, la Journée des Moulins, manifestation associée à la Journée du Patrimoine de Pays.

www.moulinsdefrance.org

Pour l’Auvergne,

la déléguée est

Mme Michèle Madebène

Tél : 04 73 21 82 20 ou 06 08 51 37 48

Pour le Cantal,

il faut procéder autrement : aller à

http://www.auvergne-centrefrance.com/route-des-moulins/

mais ici un seul moulin est répertorié :

Le Moulin de la Fromental (Fontanges)

dans le cadre de

LA ROUTE DES MOULINS D'AUVERGNE

Une adresse supplémentaire :

Association Régionale des Amis des Moulins d'Auvergne

Mairie - BOURG LASTIC (63760)

En recherchant sur GOOGLE par « Cantal tourisme » on obtient la rubrique suivante :

LES MOULINS.

"Nous retrouvons, aujourd'hui, quelques belles rénovations de moulins

démontrant une très forte activité liée à l'eau et au vent."

Moulin à eau sur la Cère (Rue du Docteur Félix Ramond) - Tel.04 71 63 67 83

Moulin à eau d'Escalmels - Tel. 04 71 46 15 19

Moulin à eau de la Gazelle - Tel. 04 71 20 70 77

Moulin à vent de Lagarde - Tel 04 71 73 15 97

II.Etude locale. Les moulins du Nord Cantal

PREFACES ................................................. 2 INTRODUCTIONS ............................................ 11 PREMIERE PARTIE : ETUDE DES TECHNIQUES

I. AMENAGEMENT DES BIEFS ..................................... 12

II. MOULINS A CEREALES ....................................... 19

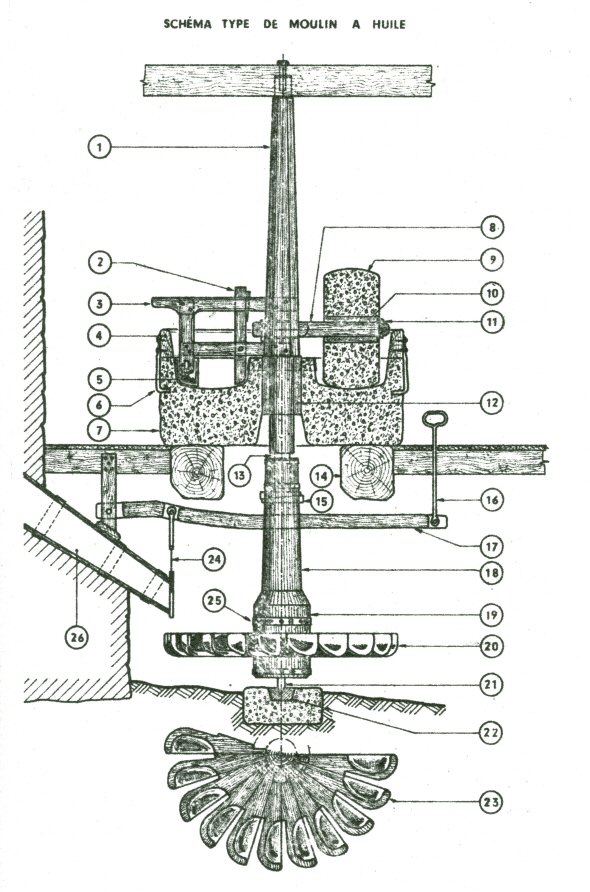

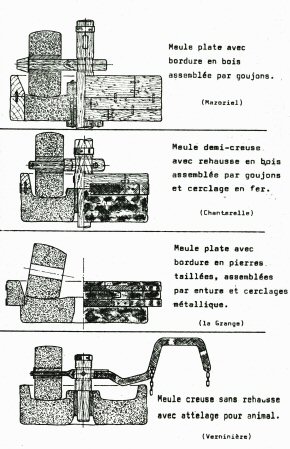

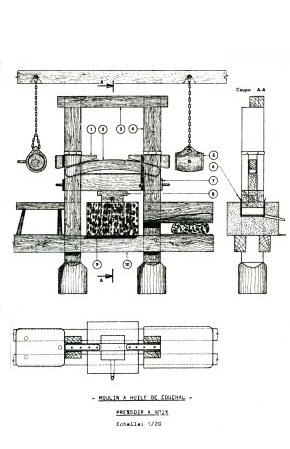

III. MOULINS A HUILE ......................................... 42

IV. MOULINS DU TEXTILE 1 - Foulons à chanvre ........................................... 50 2 - Foulons à drap ............................................... 51 3 - Teintureries ..................................................52 4 – Carderies......................................................52 5 - Filatures .....................................................52 V - MOULINS A SCIE DEUXIEME PARTIE - INVENTAIRE HISTORIQUE I - INVENTAIRE GENERAL ............................................................................................. 63 II - INVENTAIRE DETAILLE A - Canton de Champs-sur-Tarentaine ............................................... 73 B - Canton de Mauriac (partiel)..................................................... 103 C - Canton de Riom-ès-Montagnes 114 D - Canton de Saignes ......................................................................... 137 E - Canton de Salers (partiel)............................................................... 162 TROISIEME PARTIE - LES MOULINS REHABILITES A - Le Moulin à farine de la Fromental…………………………….... 171 B - Le moulin d’Outre, de Gromont… dit « de la Fanchette » 177 C - Le Moulin à farine de Drils……………………………………… 181 D - Le Moulin à vent de Celoux……………………………………... 185 E - Le Moulin à huile de Verninières………………………………... 191 ANNEXE - LES MOULINS DANS L’HISTOIRE………………………………... 196 BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES CONSULTES............................................... 209 LE DROIT D’EAU…………………………………………………………….. 216

Extrait 1 : présentation de l’ouvrage par Michel Bhaud

Ici représentation de moulins à roue interne d’après un document sur l’architecture rurale du Chianti, Italie. (Centro studi sulla cultura contadina del Chianti, biblioteca comunale di Radda, Firenze 1981). Aussi dans Rivals, 2000, t1 p. 34.

Extrait 2 : Le moulin hydraulique par Gabriel Fournier.

La généralisation du moulin hydraulique fut un des progrès techniques les plus remarquables de la période X°-XIII° siècles.

Certes, l'Antiquité, avait connu cette source d’énergie, qui est mentionnée par Vitruve (ler siècle av. J.C.), Strabon (début de notre ère), Antipater de Thessalonique (1er siècle après J.C.) et dont des vestiges ont été retrouvés dans des fouilles (Barbegal, près d’Arles; les Martres-de-Veyre).Mais mis à part quelques ateliers, le monde antique s’est montré réticent et n’a manifesté qu’un intérêt limité à l’égard de la force hydraulique.

Les illustrations de manuscrits du Moyen Age peuvent aussi fournir des documents sur les méthodes utilisées pour moudre le grain. Les moulins dits à sang sont actionnés par un homme ou un animal. Ici, deux chevaux actionnent un moulin. De machinis bellicis de Mariano Taccola, enluminé vers 1459 à Venise (Paris BnF, Lat 7239, f.50). Dans Perrine Mane, 2006, p 327.

Dans un monde où l'esclavage fournissait de la main d’œuvre en abondance, la plupart des moulins utilisèrent l’énergie humaine, éventuellement animale. Le moulin était fait de deux meules circulaires en forme de cônes emboîtés, au profil plus ou moins accentué, animés, à l’aide d’un manche, d’un mouvement circulaire, qui pouvait être soit un va-et-vient alternatif, soit une rotation continue. Les découvertes des meules de ce type sont fréquentes dans tout le monde romanisé. Plusieurs ont été trouvées dans la vallée de la Sumène.

Cette situation se prolongea durant une partie du Haut Moyen Age. Certes, les moulins à eau sont mentionnés dans la forteresse construite au VI° siècle par l’évêque de Trèves, Nicet, sur les bords de la Moselle, dans l’enceinte contemporaine de Dijon, ainsi qu’à Rome, à l’époque où la ville fut assiégée par les Ostrogoths (537). Mais le moulin à bras semble alors être resté d’un usage général pendant longtemps. Un engin de ce type figure sur un dessin du Psautier d’Utrecht enluminé vers 816-834.

Les moulins à eau commencèrent à se multiplier au cours de l'époque carolingienne. Au IX° siècle, parmi les domaines qui appartenaient à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 8 sur 22 possédaient des moulins, et parmi ceux qui appartenaient à l'abbaye de Montier-en-Der, la proportion était de 11 sur 23. Cependant, malgré cette croissance, l'équipement en moulins hydrauliques restait très incomplet: au début du X° siècle, la construction d’un de ces engins était considérée encore comme un acte digne d’admiration.

Les moulins hydrauliques présentaient d’incontestables avantages. En permettant de faire l’économie des heures gaspillées à moudre à la main, ils dégageaient du temps libre pour les paysans, et de la main d'œuvre pour les seigneurs: les usagers trouvaient avantageux d’utiliser ces instruments, même en payant des taxes aux seigneurs qui étaient seuls en état de les faire construire et de les entretenir et qui y trouvèrent un moyen d’augmenter leur revenu. Dans le contexte d’expansion économique (essor démographique, défrichements, développement des échanges, amélioration des techniques agricoles) et de transformations des institutions seigneuriales qui caractérise la période XI° XIII° siècles, ces avantages expliquent le recours de plus en plus fréquent à la force hydraulique et la multiplication des moulins après la fin du X° siècle.

Aux XI°, XII°, XIII° siècles, le nombre de moulins augmenta et leurs fonctions se diversifièrent. L’énergie hydraulique fut d’abord, dès le XI° siècle, utilisée pour des engins dotés d’un mouvement circulaire continu, employés soit pour la mouture des grains à l’aide pierres circulaires plates, qui remplacèrent les anciennes meules en forme de cônes emboîtés, soit pour le pressage de l’huile avec une grosse pierre cylindrique roulant sur le chant.

Très tôt, l’énergie hydraulique fut également utilisée pour animer d’autres machines grâce à l’adoption d’un mécanisme intermédiaire (l’arbre à cames) qui transformait le mouvement circulaire continu de la roue motrice en un mouvement alternatif et permettait de faire mouvoir des marteaux, maillets ou pilons. Le procédé était connu déjà dans l’antiquité, mais il se répandit au Moyen Age, permettant la mécanisation de toute une série d’opérations se faisant auparavant à la main: moulins pour brasser la bière, pour broyer le chanvre, pour fouler le drap, pour préparer la pâte à papier. Ces moulins apparaissent dès le XI° siècle et leur usage est général au XIII° siècle, époque à laquelle la force hydraulique est également utilisée pour les scies.

L’installation d’un moulin avec le système d’arrivée d’eau, avec le transport et la mise en place des meules, avec la fabrication de l’appareil moteur et du mécanisme de transmission dont des pièces étaient armées de fer et nécessitaient un entretien continu, était une entreprise coûteuse, imposant de lourds investissements et des dépenses régulières, que seul le seigneur pouvait assurer. Pour rentrer dans leurs fonds et tirer des bénéfices de leurs investissements (une fois construits, les moulins étaient d’un excellent rapport), les seigneurs, qui disposaient de droits de commandement et de contrainte, exigèrent des usagers, en échange des services rendus, le paiement de taxes et leur imposèrent l’utilisation exclusive de leurs seuls moulins. Aussi le régime de la banalité fut-il le régime normal de presque tous les moulins, car il permettait la construction et l’entretien de ces instruments dont le prix était élevé.

Le régime de la banalité souleva parfois des résistances paysannes. Les seigneurs firent rechercher et détruire les moulins à bras; en 1336, l’abbé anglais de Saint-Albans (au Nord de Londres) fit fouiller les maisons et saisir les meules dont il pava la cour du monastère. Les moulins à bras furent rejetés au niveau d’instruments clandestins ou de remplacement.

Bien des obscurités subsistent sur l’histoire des techniques proprement dites, en particulier au sujet de la position de la roue hydraulique. Il paraît logique de penser que la roue horizontale, qui est restée en usage jusqu’à l’époque contemporaine dans certaines régions et dont le mécanisme est le plus simple, -la meule mobile étant montée directement sur l’axe de la roue à aubes- a été la première employée. Il n’en reste pas moins que toutes les images médiévales de moulin à eau ne montrent que des roues verticales; les plus anciens témoignages certains de roues horizontales datent du XVI° siècle. Toutes les techniques pour alimenter les moulins en eau furent utilisées au grès des conditions naturelles: roues au-dessous ou au-dessus de l’arrivée d’eau - au fil de l’eau sur les rivières à débit constant et à pente légère, souvent alors sous les piles d’un pont, en combinaison avec des barrages, sur des bateaux - en relation avec des étangs régularisant les ruisseaux au débit maigre et irrégulier - avec une alimentation assurée par des dérivations à flanc de pente ou par de petits canaux de bois dans les pays montagneux.

A la fin du XV° siècle et au début du XVI° siècle, quelques nouveautés furent conçues par des ingénieurs pour améliorer le rendement des roues hydrauliques: elles furent relatives à la forme des aubes (aubes inclinées) et au principe même de la roue (premiers essais de turbines hydrauliques). Mais les réalisations pratiques ne semblent pas avoir suivi: au XVI° siècle, les dessins et les peintures montrent que les moulins avaient peu évolué.

Depuis plusieurs siècles, au moins dans certaines régions, le moulin à eau était concurrencé par le moulin à vent qui semble originaire du Proche Orient et avoir été diffusé par les Arabes. L’énergie éolienne était utilisée en Castille au X° siècle mais c’est seulement à partir de la fin du XII° siècle que son usage se répandit en France. Les moulins à vent, utilisés uniquement pour la mouture des grains, ne prirent véritablement leur essor qu’au XV° siècle. Des progrès techniques immédiatement appliqués favorisèrent alors leur expansion: les premiers moulins, entièrement en bois, étaient perchés sur un trépied, sur lequel l’ensemble pivotait pour orienter les ailes; au XV° et XVI° siècle, l’adoption du toit tournant permit d’améliorer la construction des moulins et assurer leur succès.

La multiplication des moulins a profondément marqué le monde médiéval. A la fin du Moyen Age, ils étaient innombrables, installés jusque sur les moindres cours d’eau et la force hydraulique avait été étendue à toute une série d’activités: ils représentaient avec leurs aménagements un élément important des paysages et des structures agraires. Ils étaient étroitement incorporés à la vie quotidienne. La construction des roues, des arbres, des engrenages, ainsi que l’entretien et les réparations fréquentes de ce mécanisme demandaient du bois: des droits d’usage dans les forêts étaient souvent affectés à ces travaux. Les étangs, les biefs, les barrages destinés à l’alimentation en eau facilitaient les activités de la pêche; en particulier l’aménagement de pêcheries de types divers: des droits de pêche sont souvent associés à l’exploitation des moulins. Eventuellement, ces dispositifs hydrauliques pouvaient être utilisés pour l’irrigation. Enfin, sur le plan social, le meunier, à cause de sa richesse en deniers et en grains, en raison du rôle qu’il jouait dans les périodes de disette, était devenu un personnage important souvent mal aimé du monde rural, tandis que le moulin était un lieu de rencontre et de contact pour les populations paysannes: Saint-Bernard, au XII° siècle, scandalisé par l’activité des prostituées aux abords des moulins, menaçait de les fermer.

Le moulin à eau, dont sinon l’apparition, du moins la diffusion correspond à une révolution technique des XII°-XIII° siècles, représente, appliquée non seulement à la mouture du blé, mais également à toutes sortes d’industries, la principale machine connue au Moyen Age.

G. Fournier.

Extrait 3 : Evolution et déclin du Moulin par Jean Tournebize.

Après les troubles économiques et sociaux du XIV° siècle et la période de stagnation qui s’en suit, il faudra attendre la deuxième moitié du siècle suivant pour voir se développer une véritable révolution dans les techniques. Ces progrès, liés aux préoccupations de la France, se poursuivront jusqu’au XVIII° siècle.

En ce qui concerne la Haute Auvergne, depuis longtemps rattachée à la couronne, la plupart des moulins sont déjà construits. Les Terriers les font apparaître en grand nombre (Saignes, 1441; de la duchesse d’Auvergne, 1504; Riom, 1506; Apchon, 1512; Murat la Rabe, 1561; Trizac, 1607; du Saillan, 1564; etc…). Cette prolifération du moulin fait corps avec les structures économiques des campagnes en général et des pays de montagnes en particulier. Ici, plus qu’ailleurs la vie rurale est sédentaire, et bien que l’Auvergnat du haut Cantal soit avant tout un éleveur, il produit également les céréales nécessaires à sa subsistance.

Cette économie fermée n’est pas étrangère aux moyens de communications. Les grandes routes sont absentes. En 1714, M. de Labat sur sa «Carte des routes d’Auvergne» (A.N., F 14 10165) laisse un grand vide dans la partie limitée par Clermont, Bort et Aurillac et Issoire. La seule route à l’Ouest est celle de Clermont à Aurillac par Bort et Mauriac qui sera reprise plus tard par les Intendants, en particulier Trudaine qui développera également les routes de traverse de Saint-Flour en Limousin. L’une par Condat, Champs et Bort, l’autre par Riom et Antignac. Mais il faut attendre 1854 pour avoir un courrier régulier entre Clermont et Aurillac par Bort et Mauriac (carte des routes de poste de l’Empire Français, musée de la poste). Les autres voies de communication ne sont que de mauvais chemins, mal entretenus, de village à village et de service pour le champ ou le moulin.

Toutes ces raisons font que les techniques acquises à la fin du Moyen Age n’évoluent pas. Le moulin à eau conservera son architecture d’origine et les matériaux nécessaires à sa construction et à son entretien seront prélevés sur place.

Leur nombre atteint son maximum vers 1834 (le cadastre en totalise 82575 sur le territoire français, 260 environ pour les 34 communes que nous avons recensées). Puis on assiste à un déclin progressif, il n’en reste que 78000 en 1848; et en 1939 leur nombre passe à 30000. Au recensement de 1953, on dénombre 9000 survivants. Aujourd’hui 2000 sont encore actifs mais ce sont les grands moulins à caractère industriel. Il n’en reste pas un seul sur le territoire qui nous préoccupe.

Pourtant le Nord Cantal aura sa part de prospérité due à la révolution industrielle du XIX° siècle. L’exploitation minière du Bassin de Champagnac y jouera un rôle important. L’énergie hydraulique sera utilisée pour actionner les nombreuses scieries qui fourniront le bois nécessaire. Par suite les chemins vont être améliorés. Le commerce se développe en raison d’une main d’oeuvre spécifique. Les premières carderies mécaniques font leur apparition. Les moulins privés commencent à se moderniser par l’adjonction des bluteries au détriment des petits moulins communaux déjà mal entretenus.

L’apogée de cette modernisation va se situer à partir de 1875 avec l’ouverture de la vois ferrée Neussargues - bassin de Champagnac qui ouvre le pays sur le monde extérieur. Puis le tronçon sur Aurillac en 1891; enfin en 1907 et 1908 avec la ligne Bort - Neussargues. Le train permet en particulier aux meuniers d’équiper leur moulin avec des meules de la Ferté-sous-Jouarre, de meilleures qualités et d’un rendement supérieur aux meules régionales en basalte ou en grès.

Après les années sombres du premier conflit mondial on ne consolidera que les moulins dont l’accès est facile. Toutefois la période 1939-45 va voir un renouveau tant officiel que clandestin dans la remise en état des petits moulins mais ce sera leur dernier souffle.

J. Tournebize

[Note: les roues à augets sont disposées horizontalement pour l’ensemble du Cantal; mais dans le Puy de Dôme elles pouvaient être verticales.]

III - Moulins fonctionnels...

remis en état pour une annimation touristique, ou moulins figés sans grande dégradation depuis la fin de leur fonctionnement...Le moulin de La Fromentale (Commune de Fontanges, Cantal) :

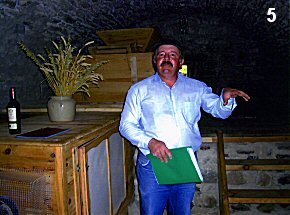

Texte établi d’après les commentaires de Mr Pierre Maury, à Mauriac

ancien meunier au moulin de Mazerolles sur l’Auze

et restaurateur du Moulin de la Fromentale.

C’est dans un tel moulin, en écoutant les commentaires de notre guide, que l’on se rend compte de la difficulté d’obtenir une belle farine. La lecture du livre d’Alain Belmont revient à notre mémoire. « Moudre du blé constitue tout un art. On pourrait croire qu'il suffit d'écraser le grain entre deux pierres pour en extraire de la farine, alors que cette opération nécessite une grande habileté de la part du meunier. Les meules de son moulin doivent tourner à une vitesse et à un écartement bien précis, être souvent repiquées au marteau pour garder leur abrasivité. Surtout, elles ne doivent pas être taillées dans n'importe quelle pierre. Une roche trop souple ne ferait que déchiqueter le blé et donnerait un gruau dont on ne pourrait retirer le son; à l'inverse, une pierre trop dure transformerait la farine en une poussière difficilement panifiable, chargée en plus d'une huile empêchant sa conservation. Enfin, les meules ne doivent pas s’user trop rapidement sous peine de ruiner leur propriétaire, puisqu'une seule de ces pierres équivaut au prix d'une maison au XVIII° siècle. La pierre idéale doit donc posséder plusieurs qualités contradictoires, être à la fois solide, dure et souple, «intelligente », pour reprendre une expression de Steven Kaplan ».(Cf La pierre à pain d’Alain Belmont, 2006. Presses Universitaires de Grenoble; 2006. T1 : 232p et T2 : 332 p. Cf Le meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au XVIII° siècle de Steven Kaplan, Paris, Fayard, 1996, 768 p.)

En langue d’Oc « La Fromentale » désigne la terre qui produit la meilleure variété de blé : le froment. Le moulin est établi sur une dérivation de l’Aspre, affluent de la Maronne.

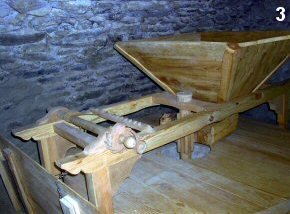

A droite : la roue « motrice » ou auget. Une originalité de ce moulin est de pouvoir observer ce qui est rarement visible: la trompe d’arrivée d’eau, le mécanisme d’ouverture de la vanne et la « turbine » avec son axe moteur.

Ce moulin date du XV° siècle. On trouve une trace de ce moulin dans des archives qui datent de 1599. Le nom de Fromentale n’est probablement pas le nom d’origine. Le nom d’origine de ce moulin était « moulin de la Peyrade », expression trouvée dans des écrits de 1430 [cf Notice Paroisse de Fontanges (Cantal) 932-1914, par Fr. Gaillard, S.J. Aurillac Imprimerie Moderne 1914]. De plus, dans la vente Lapeyre-Chambon il est mentionné le « pré de la Peyrade » précisément situé entre la rivière Aspre et le canal d’amenée au moulin actuel.

Il a été rénové en 1833 par Pierre Louis Gaillard. Son nom est marqué sur le linteau de la porte d’entrée. Il a été vendu en 1869 à Pierre Lapeyre le créateur des usines de Ydes. Ce dernier ne l’a pas gardé longtemps ; il l’a vendu en 1873 à M. et Mme. Chambon. Les descendants de cette dernière l’ont vendu en 1991 à Gilbert Maury. A partir de cette date, il appartient à la famille Maury. Il est resté par la suite un siècle à l’abandon. De 1991 à 2000, donc sur presque une dizaine d’années, il a été remis en état principalement par Pierre Maury, le père de Gilbert. Vers 1870-75 le moulin s’arrête de fonctionner mais le droit d’eau est conservé par une location à la société locale de pêche qui développe un alevinage. Aujourd’hui le moulin comprend deux ensembles de meules à farine en fonctionnement, d’un diamètre de 125 cm. L’un de ces ensembles, la tournante ou « courante » et la dormante ou « gisante », est complété par une bluterie : ensemble pour séparer le son de la farine et pour tamiser cette dernière. Une meule à huile et un pressoir très ancien sont toujours en place. En outre un trieur servant à calibrer le grain complète la salle de travail. Ce moulin peut fabriquer de la farine « type 65 » c'est-à-dire tamisée sur une soie de vide de maille de 65 micromètres. Les meules, qui proviennent de la Société Générale des Meulières de France, à Nantes, sont affectées d’un numéro de matricule qui dans le cas présent n’a pas été relevé.

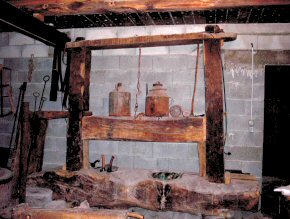

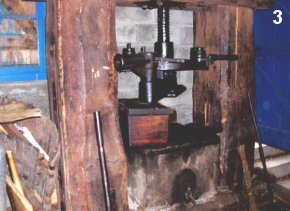

Moulin a huile de Verninière :

2 - Ecrasement par rotation d’une roue en pierre tournant dans une cuve également en pierre.

3 - Pressage par un système analogue à la presse à cidre. La « truie » ou réservoir est remplie de la pâte de noix broyées et placée dans un linge. Puis un bloc en bois, solidaire de la partie métallique du pressoir, est ajusté sur l’ouverture de la truie. L’huile coule par l’ouverture située à la base de la truie.

Moulin du pont de la Gazelle :

Moulin de la Clidelle :

Moulin de la Fanchette :

IV - Moulins non fonctionnels...

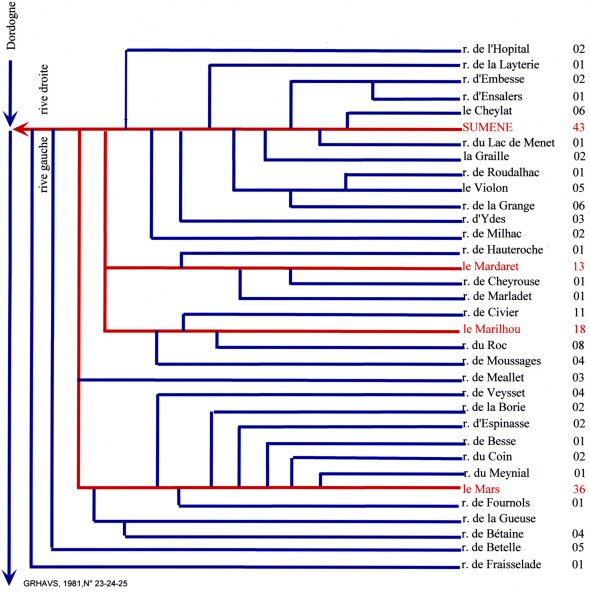

mais ayant un intérêt historique, ethnologique, architectural...Un relevé de ces moulins pour la région nord-Cantal est disponible au centre Avéna d'Antignac (GRHAVS). Consulter le fascicule rédigé par J.Tournenbize et édité par le GRHAVS. En se limitant a la vallé de la Sumène le shcéma suivant, reflète un nombre très important de moulins.

Moulins de Vignon :

Moulins de Sauronnet :