Les traces de l’action glaciaire en Artense

Compte rendu

d’excursion sous la direction du Professeur Bernard Valadas, Université de

Limoges

dans le cadre de

l’Association Française pour l’Etude des Sols (24 juin 2005)

En guise d’ouverture : Le paysage glaciaire dans la littérature

« je viens de

découvrir l’enchantement de moun paguis. Du haut de la Tiougèra, adossé à

la paroi rocheuse, je me délecte d’un panorama exceptionnel… De-ci de-là,

d’énormes blocs erratiques montent une garde bonhomme. Peut-être rêvent-ils

d’une hypothétique glaciation qui leur rendrait l’esprit nomade des jours

anciens ?»

Jacques Mallouet : Dans

les Monts du Cantal. Le pays de l’écir. (Payot) 1995, (p.35-36)

«... du creux de cette gorge asséchée par artifice, il me semblait

sentir monter une soif malsaine. Il faisait soleil, et le plaisir enchanté, au

sortir du faubourg, de m’élever peu à peu dans la lumière le long des

gorges de la Rhue, qui sont partout encore amoureusement polies et caressées

par le glacier disparu, a dû quelque chose au sentiment que j’avais de fuir

des bas-fonds tapis sous une menace.»

Julien Gracq : Carnets du grand chemin, J. Corti, Paris. (p.70)

«... Lorsque

Jeantou arriva aux « Trois Pierres » il eut un saisissement. Du

sommet de ces trois roches en équilibre les unes sur les autres, le regard découvrait,

par delà une dégringolade de landes et de prés, la vallée de la Rhue ;

tout au fond de cette profonde entaille faite par la rivière dans la pierre et

les sapins, la tache dorée du village d’Embort vibrait comme un jardin.»

Léon Gerbe : Au Pays d’Artense. Editions

de l’Auvergne littéraire, Clermont-Fd, 1932 (p.119)

«C’est

par ses lointains, au-delà des gorges et par le ciel, que le pays communique

avec les autres pays. Les planèzes du nord du massif du Cantal font avec l’Artense

comme les deux pages, face à face, d’un livre ouvert. Du haut de la pointe

d’un pré, l’esprit voyage vers Riom-ès-Montagnes, Apchon, le Roc des

Ombres, le Puy Mary : les sanctuaires de

Vassivière d’un côté, de la Font-Sainte de l’autre. Vers l’ouest

un autre livre : l’Artense regarde Millevaches. Puis un troisième

par-delà Montboudif : vue majestueuse sur le Cézallier, la grande

accolade entre massifs.»

Guy de la Vaissière,

L’Artense au cœur : Auvergne des années 30. Poèmes (p.12)

Introduction

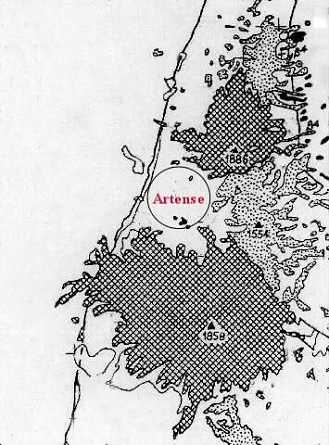

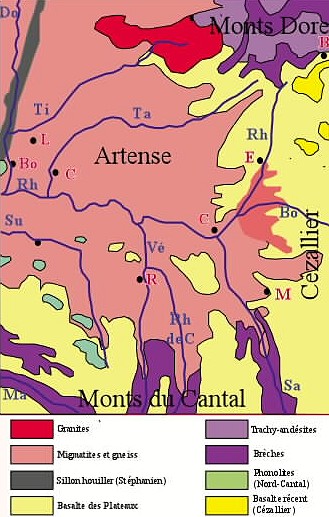

Par la présence de l’amphithéâtre limité par les massifs volcaniques des Monts Dores, du Cézallier et du Cantal, la région Artense a été alimentée et entièrement recouverte par une forte quantité de glace qui a constitué un glacier de piémont. L’alimentation en eau de cette couronne ouverte vers l’ouest devait être particulièrement abondante. Ces glaciers ont atteint une zone basse de faible altitude de l’ordre de 450 m. Ce glacier de piémont était peut-être le plus bas de France. Les glaces ont laissé les traces de leur passage sur le socle, traces qui relèvent de deux catégories : érosion et dépôts. Ce sont les conditions topographiques locales qui ont permis l’accumulation de la glace, et quelques unes des formes d’accumulation et d’altération, que l’on découvrira au cours de cette excursion.

1 Situation géographique de l’Artense

Les traits majeurs du paysage, un grand plateau limité par des massifs montagneux, résultent de l’existence d’une surface d’aplanissement qui représente un intense travail d’érosion des montagnes primaires. Au tertiaire le socle primaire est cassé par des mouvements tectoniques liés à la surrection des Alpes; des secteurs importants s’effondrent ou se soulèvent et deviennent respectivement des bassins d’effondrement et des horsts. De grands stratovolcans se mettent en place en périphérie du plateau de l’Artense. L’érosion et l’altération des roches s’effectuent sous des climats tropicaux alternativement chauds et humides et chauds et secs. Le soulèvement tertiaire entraîne le creusement des vallées. Ensuite, les périodes glaciaires du quaternaire imposent des retouches nombreuses et spectaculaires : modification des formes, dépôts de formations variées. L’amplitude spatiale de ces retouches va de 10 à 100 m. Ces retouches sont dues aux glaces quaternaires qui ont nettoyé les secteurs altérés en entraînant les stocks d’arènes, ou qui ont raclé les volumes de roches saines demeurées en saillie. Au final, le paysage de l’Artense correspond à la coexistence de très nombreuses dépressions occupées par des lacs, des tourbières ou des prairies humides, et de buttes rocheuses le plus souvent nues et polies. Ces creux et ces bosses font de l’Artense l’une des régions les plus originales de l’Auvergne.

2: Commentaires généraux sur le paysage observé à partir du sommet des Orgues de Bort.

Du sommet des Orgues de Bort le demi cercle des montagnes qui limitent l’Artense est particulièrement bien visible. Les plus hauts sommets respectifs sont repérables. En outre l’impression de barrage naturel formé par les orgues à l’ouest de ce glacis de l’Artense est renforcée par la hauteur des orgues qui dominent la rivière Dordogne de 300m. Cette rivière draine la face ouest du massif du Sancy. La Rhue qui rejoint la Dordogne un peu en aval de Bort draine le Cézallier et le Cantal, avec ses affluents : le Bonjon et la Santoire. A bon droit cette rivière a été qualifiée de rivière de commissure (zone de réunion de deux reliefs).

Les grands traits morphologiques ne sont pas d’origine glaciaire. L’entaille de la Dordogne dans les terrains du substratum gneissique, le changement de direction à Madic, sont antérieurs à la période glaciaire. Les glaciers ont recouvert une vallée qui avait un tracé déjà analogue à l’actuel ; leur action s’est limitée à un réaménagement des formes. Les trajets des rivières n’ont été modifiés que localement, comme dans les vallées de la Rhue et de la Sumène où se succèdent ombilics élargis et gorges étroites. Cependant les barrages glaciaires et les surcreusements ont modifié le profil longitudinal de nombreuses vallées.

Dans un tel cadre, comment peut se lire l’action glaciaire ? Le paysage typique de l’Artense en creux et en bosses est lié directement a une morphologie de socle : avant le passage des glaces, le paysage était une succession d’alvéoles bordés de collines convexes : c’est le résultat de l’histoire climatique et de l’inégale résistance des matériaux du socle vis-à-vis de l’altération tertiaire ou interglaciaire. Des altérites d’inégale épaisseur couvraient les versants. Ces altérites formées probablement en grande quantité ne sont plus visibles localement, cependant on peut imaginer que cette couverture était bien présente à l’image de ce qui est encore présent en Limousin et en Margeride. En Artense les glaces en « nettoyant » les altérites, ont révèlé la morphologie du socle. Le modelé de pointes saillantes, de roches rabotées et de creux avec tourbières ou de simples fonds humides, est particulièrement bien représenté dans le secteur Lastioulles, Marchal, St-Genès, secteur qui correspond aussi à une dynamique particulière d’un piedmont englacé. En résumé le matériel glaciaire (moraines, épandages fluvioglaciaire) correspond à une mobilisation de matériaux préparés par l’altération antérieure.

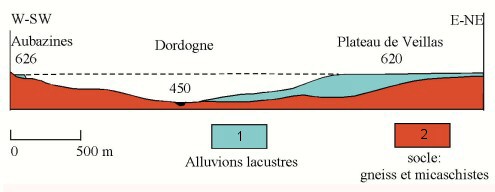

3 : Le paléolac de Lanobre-Aubazines et le témoin de la carrière de Val.

En quittant Bort par la route de Clermont ont atteint rapidement une surface plane qui porte le village de Veillas et une partie (celle qui se trouve à gauche de l’axe routier) du village de Lanobre. Cette surface s’étend vers le nord-ouest jusqu’à la limite du lac actuel lié à la retenue du barrage EDF. La descente vers le lac actuel permet d’apprécier une formation fluvioglaciaires particulièrement visible à la carrière-sablière de Val située sur la gauche de la route qui atteint le lac actuel au Château de Val. Cette accumulation de sable et secondairement de graviers et galets, correspond au remplissage d’un lac par du matériel provenant des rivières fluvioglaciaires. (une partie du plateau de l’Artense était désenglacée). Les modalités de sédimentation sont caractéristiques d’un delta. Ces restes deltaïques sont aussi visibles plus au nord sur les principaux affluents de rive gauche de la Dordogne et aussi sur le côté opposé (rive droite actuelle) à Aubazines. Le niveau supérieur du sédiment est à 620 m. Le lac actuel occupe une partie du site de l’ancien lac d’origine glaciaire.

Profondeur maximale de l’exploitation actuelle : -54m par rapport au niveau du plateau marqué par la lisière d’arbres. La formation lacustre totale a une puissance plus importante. L’essentiel de la formation est constitué de sables s’éboulant très fréquemment. Une visite libre est interdite. Le front d’exploitation se trouve perpendiculaire à l’axe d’alimentation. En conséquence, il est difficile d’observer les « topsets» et les « foresets » respectivement couches horizontales formées par les sédiments d’un delta en arrière de sa pente frontale et couches inclinées formées par les sédiments d’un delta (milieu marin ou continental) déposés sur la pente frontale de ce dernier. Les parties latérales de la carrière, disposées selon l’axe d’alimentation de l’ancien lac (à droite de la photographie) seraient plus favorables mais elles sont recouvertes de végétation. L’accès pour une bonne observation doit s’effectuer par le haut mais toute promenade dans ce site est aventureuse, dangereuse et déconseillée. En revanche, l’utilisation du téléobjectif est conseillée.

4 : Proximité de Cheylade (route de Lanobre à Champs-sur-Tarentaine). Les Drumlins.

Les drumlins sont des formes construites faites de till qui recouvre, enrobe un coeur rocheux. Toutes les transitions peuvent exister entre un drumlin dont le coeur rocheux est volumineux et la couverture de till mince et un drumlin seulement composé de till. Le « crag and tail » associe une simple traînée de till et le coeur rocheux, le till s’appuie et prolonge la roche en place. Selon Y. Veyret (Thèse, p. 655), bien des discussions ont porté et portent encore sur la genèse des drumlins. Le problème est de savoir si ces formes s’élaborent sous un glacier en progression ou sous un glacier qui recule ? Beaucoup d’auteurs considèrent les drumlins comme des formes sous-glaciaires mises en place par la glace en progression ... Quelques auteurs rattachent les drumlins à la phase terminale d’une période glaciaire, lorsque la glace recule. L’allure des drumlins, leur disposition par rapport au cheminement de la glace semblent indiquer qu’ils sont liés à de la glace en progression. Les drumlins ne sont pas seulement des formes d’accumulation, ce sont aussi des formes d’érosion ; seul un glacier peut en se déplaçant modeler une couverture de till pour donner les drumlins.

NB. En France, il est habituel de désigner par le terme « moraine » aussi bien le matériau mobilisé que la construction ou le relief. Les anglais font la différence. La moraine concerne la forme et le processus qui est à son origine ; le till désigne le matériau déposé, ses caractéristiques et la dynamique du dépôt (Flageollet 2002 p. 42). Au plan scientifique on devrait faire la même différence que les anglais.

5 : Formation fluvio-glaciaire.

Progression en direction de Champs-sur-Tarentaine, puis arrêt 100 m avant le pont enjambant la Tarentaine devant une coupe entaillant un abrupt au bord d’un élément topographique plan par le nouveau profil de la route. Le matériel n’est pas trié : il est formé de blocs et d’une matrice sableuse ; les blocs sont de tailles différentes.

6 : Les environs du village « Les Hurquets »

Cette zone située en hauteur, possède un modelé fortement désordonnée; c’est un lieu où cohabitent des dépressions de petite dimension, généralement hectométriques, au fond humide et souvent tourbeux, des volumes rocheux polis non couverts de végétation, des roches moutonnées, des blocs erratiques… Bref une région formée à la fois par des actions d’érosion et de transport.

Les roches moutonnées sont des roches en place dont le profil est nettement dissymétrique au sommet, avec nez (côté aval) abrupt et dos (côté amont) doucement incliné et souvent fortement poli. Les drumlins, à l’opposé, sont constitués de formations transportées et leur profil est contraire à celui des roches moutonnées.

7 : Un cas typique de lac d’origine glaciaire :

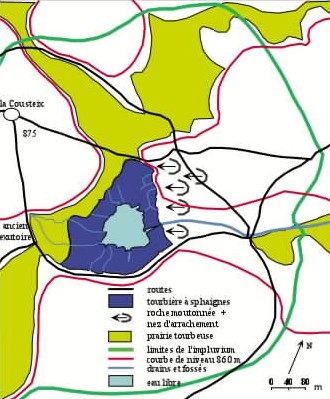

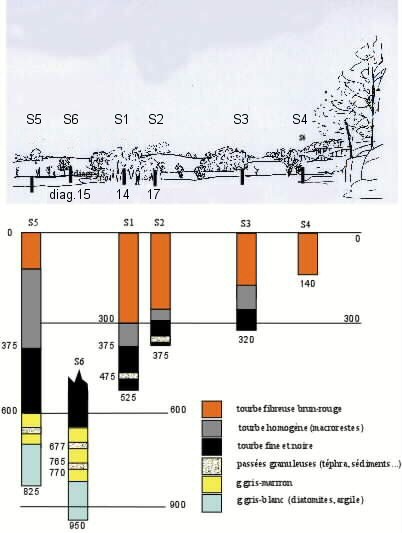

le lac de la Cousteix, témoin de la morphologie glaciaire et enregistreur climatique (documentation d’après V. Vergne).L’ombilic de la Cousteix draine un impluvium installé sur des roches gneissiques souvent mylonitisées, (= des failles nombreuses fragmentent le socle) et couvre une superficie proche de 40 ha. L’exutoire actuel de la tourbière s’écoule en direction du Taurons mais la topographie du secteur et l’extension des fonds tourbeux vers l’ouest laisse soupçonner un ancien exutoire vers le sud-ouest.

Ce petit lac d’origine glaciaire s’est progressivement comblé par l’extension d’une végétation de tourbière. Ce fait est vérifié par la comparaison des relevés cadastraux de 1829 et 1982 (cf Vergne p. 227). La limite des parcelles à géométrie courbe qui circonscrivent le lac donne un état antérieur de son extension.

L’intérêt du site de la Cousteix réside dans sa position par rapport au courant de glace de la Rhue, principal émissaire occupant le piedmont. Les roches moutonnées indiquent dans ce secteur de la retenue de Lastioulles, la trajectoire et la dynamique d’écoulement vigoureuse de la glace qui a largement raclé le plateau. L’alimentation de la Rhue à cet endroit était considérable, regroupant les glaces venues du sud et du sud-ouest des Monts Dore et celles du nord du Cantal. Le courant de glace ainsi créé repoussait vers le nord la langue glaciaire plus modeste de la Tarentaine. La grande épaisseur et la vitesse élevée de ces glaces leur conféraient une dynamique vigoureuse propre à racler un volume maximum d’altérites (cf Vergne p.228).

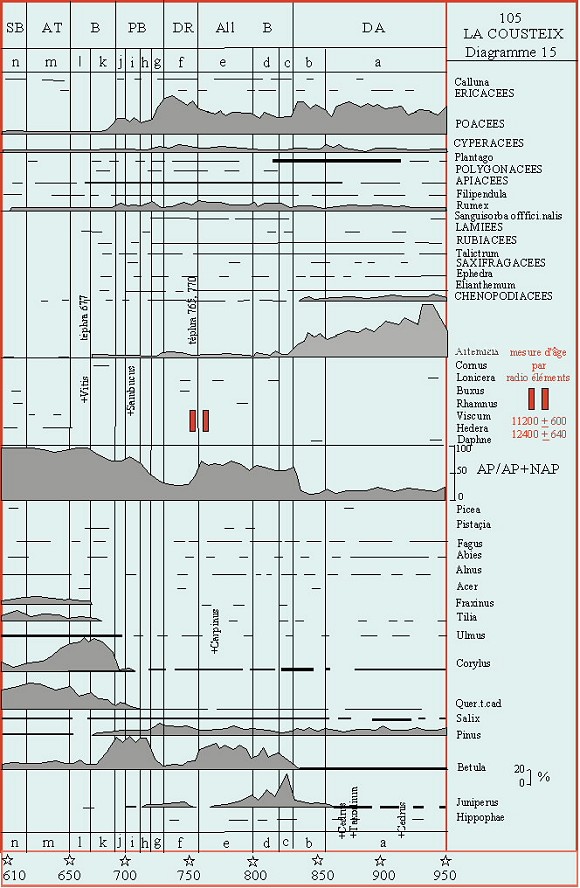

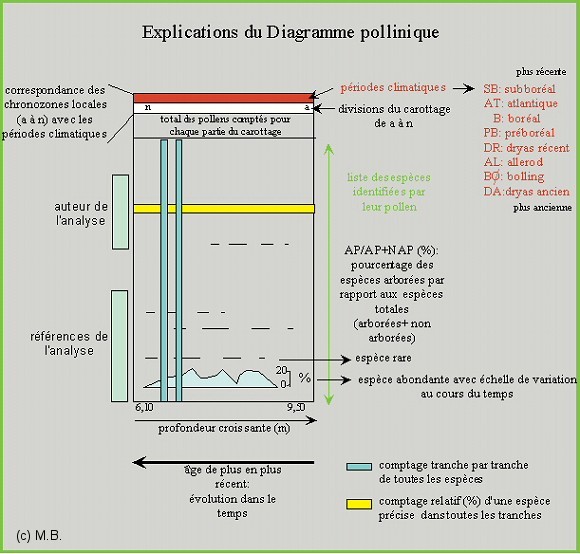

La lecture d’un diagramme pollinique conduit à caractériser les grands traits de l’histoire de la végétation du secteur étudié. Pour le lac de la Cousteix , cette histoire est la suivante (thèse de V. Vergne).

Au Dryas Ancien (DA), le taux du pollen arboréen, constitué essentiellement par le Pin, ne représente que 10%. Les arbres abandonnent le secteur à la steppe froide et sèche, dominée par Artemisia et l’ensemble des Poacées. A noter que les taux pour Pinus compris entre 5 et 10 % résultent d’apports lointains toujours prépondérants pendant cette période de végétation très ouverte. Ces taux seront par la suite occultés par la végétation locale. Pour cette période, pelouses et steppes se partagent le terrain.

Au Bolling-Allerod, (BA), la dynamique de l’interstade tardiglaciaire apparaît avec Juniperus puis le maximum de Betula et la réapparition de Pinus.

Au Dryas récent (DR), le taux du pollen arboréen retombe en dessous de 15%. Le taux de Betula chute brutalement et celui de Pinus se maintient. La courbe de Salix se creuse légèrement. Un nouveau maximum des plantes de la steppe, apparaît : 25% pour l’Armoise, pic des Chénopodiacées et remontée des Poacées.

Au Préboréal (PB), la dynamique est bien marquée. La première zone correspond à la fin de Juniperus : il s’est conduit en pionnier et maintenant s’efface devant l’installation de la forêt. La dernière zone correspond au déclin de Betula ; les courbes de Quercus et de Corylus s’étoffent : c’est le début de la chênaie mixte, avec démarrage d’Ulmus et présence de Rhamnus, Sambucus et Buxus. De plus il y a nette diminution de Pinus et de Salix. Au moins pour ce qui est du Pin, les apports lointains sont définitivement occultés par le changement du paysage occupé désormais par la forêt.

Au Boréal, domine Corylus ; Quercus et Ulmus, moins gros pollinisateurs que Corylus, fondent la Chênaie mixte. En fin de période, le Frêne apparaît, devançant le Tilleul. Hedera est représenté, caractéristique de l’augmentation de température.

Durant la période Atlantique, il y a régression lente de Corylus. Le Chêne, accompagné d’Ulmus, Fraxinus et Tilia, domine avec des taux de 40%. Le Hêtre (Fagus) et le Sapin (Abies) sont régulièrement rencontrés pendant tout l’Atlantique. La présence continue du pollen de Fagus depuis le début de l’Atlantique correspond à un apport régulier à partir de peuplements producteurs peu éloignés, ce qui suggère l’existence d’îlots forestiers de Fagus dès le début de l’Atlantique.

Le début du Subboréal (SB) est caractérisé par l’extension d’Abies et de Fagus et le développement conjoint d’Alnus. En même temps, les taux de Corylus et des autres arbres de la Chênaie diminuent fortement.

Enfin, au Subatlantique, se produisent l’effacement d’Abies, la chute de Fagus, accompagnant la diversification des herbacées et la présence de plantes alliées de l’Homme (Fagopyrum, Juglans, Castanea. Les landes se développent. Le taux des pollens arborés est à son plus bas niveau depuis le Tardiglaciaire.

Texte et photographies de Michel Bhaud; schéma d'après des références bibliographiques.

Références bibliographiques

Flageollet, J.C. 2002. Sur les traces des glaciers vosgiens. CNRS Editions ; 212 pp.

Veyret-Mekdjian, Y., Valadas, B., Vitte, P., & C. Jamot. 1988. Guides géographiques régionaux. Auvergne. Masson, ed. 232 pp.

Vergne V. 1989. L’évolution tardiglaciaire et holocène d’un piémont de moyenne montagne cristalline : l’Artense (Massif Central, France) Thèse soutenue le 24 novembre 1989. 2 parties ; 354 pp.

Veyret, Y. 1981. Les modèles et formations d’origine glaciaire dans le Massif Central français : problèmes de distribution et de limites dans un milieu de moyenne montagne. Thèse de doctorat diffusée par les Presses Universitaires de Lille.